"La Voz del Silencio, más que una biografía. Es la historia de un viaje a través del tiempo, donde recuerdos, nombres, angustias y satisfacciones son extraídos de ese halo de misterio que envuelve la rica vida interior de Dulce María Loynaz. La exquisita narrativa de Ana Cabrera Vivanco, vibra en la cuerda poética de la biografiada, delinea los rasgos de la personalidad de la Premio Cervantes cubana, se mezcla tanto con Dulce María, que no sabemos cuando están presentes una o la otra”.

Juan Nicolás Padrón, Pinar del Río, Cuba, 1950. Profesor, poeta y filólogo, especializado en Lenguas Hispánicas

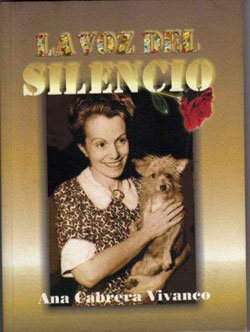

Ana Cabrera Vivanco. La Habana, Cuba, 1950. Reside actualmente en Tarragona. Licenciada en Periodismo en La Universidad de La Habana, es periodista, ensayista y narradora. En estos momentos se encuentra enfrascada en la escritura de una nueva novela que espera ver la luz en fechas próximas.

Ha publicado La voz del silencio, biografía novelada de la poetisa cubana Dulce María Loynaz, Ciencias Sociales, (Cuba), 2000; libro que fue declarado el mejor del año 2001 en la Feria del Libro de La Habana. Reeditada en Tenerife, Canarias en el año 2002. Las Horas del Alma, Grijalbo/Random House Mondadori, (España), 2009. Las Cien Voces del Diablo, Random House Mondadori, (España), 2010.

PRÓLOGO

A comienzos del año 92, conocer a Dulce María Loynaz personalmente me parecía un sueño inalcanzable. Aún hoy me parece estar soñándolo y no consigo del todo aceptarlo como una realidad. Por entonces yo andaba enfrascada en la batalla de escribir lo que se dice en serio y entendía algo más que serio no ya el empeño de escribir sino mi pretensión de acercarme a la poetisa.

Conocía parte de su obra: Poca para ser justos y quizás ni siquiera lo mejor de su poesía. Pero esos pocos versos suyos me habían ya calado hondo y exaltado la imaginación de la primera juventud. Más que la poeta en sí, me intrigaba la mujer que tuvo la osadía de escribir a Tut- Ank - Amen una carta de amor que a mi juicio inmortalizó a la “exquisita criatura” más allá de los mitos orientales y las cenizas cuatro veces milenarias. Muchos, al leer la carta, habrán sido atrapados al igual que yo y habrán recibido como yo, esa impresión sobrecogedora, mezcla de asombro, imposibilidad, ternura y desolación que nos deja la lectura del poema, pero sobretodo, probablemente, habrán sentido el apremio de descubrir a la autora, de penetrar la personalidad y el alma de aquella muchacha que, con sólo 26 años, fue capaz de escribirla y conmovernos haciéndola trascender generación tras generación sin que perdiera un ápice de su encanto inicial.

No, no fue Cervantes sino Tut- Ank- Amen quién me trajo hasta usted –le dije-, la tarde que la conocí, cuando con el bastón en ristre me anunció que no le interesaba en lo absoluto el proyecto que venía a proponerle: reunir a las mejores poetisas hispanoamericanas para escribir sobre ellas.

—Usted está aquí, porque me dieron el Cervantes —me dijo—. De no ser así no habría venido a verme.

En cuanto a las poetisas, dejó claro que nadie había vuelto a pensar en reunirlas desde el 4 de abril del 51, cuando ella les dedicó su discurso de entrada a la Academia Nacional de Artes y Letras, titulado precisamente así: Poetisas de América.

—No viene al caso ocuparse de eso ahora. Desde el 51, ¡figúrese! Ha llovido mucho desde entonces. ¿No le parece?

La entrevista estaba terminada y con ella quedaba trunca la investigación que había iniciado hacía alrededor de un año en la Biblioteca Nacional. Restaba sólo despedirse. Afuera llovía a cántaros. Pensé que la tarde se afligía con mi tristeza sin esperanza de escampar. Pero en vez de despedirme, se me ocurrió decir algo, y lo dije por decir como si hablara apenada de mi misma.

—En el 51 yo estaba recién nacida. No sabía ni leer ni escribir.

Me sonrió con picardía. Con esa sutil picardía que retuvo en su sonrisa hasta el final y quedó recogida para siempre en las que fueron sus últimas fotografías.

—Discúlpeme estoy prácticamente ciega, no distingo la edad de mis visitantes. Y a propósito, ¿usted cree que ahora si sabe escribir?

—Lo estoy intentando seriamente. Respondí alebrestada por el giro repentino que cobraba la conversación.

Por largo rato hablamos de las poetisas: de la “excelsa Tula”, como llamaba a nuestra Gertrudis Gómez de Avellaneda, me contó anécdotas de Gabriela, de su encuentro con Juana en Uruguay, de la trágica muerte de Alfonsina y el misterioso final de la más grande de todas, la que ella siempre ponía por encima de todas las demás.

—¿Dice usted que tiene a Delmira concluida y le gustaría leérmela?

Yo asentí entusiasmada.

—Sabe, yo soy muy sincera. Aparte de escribir, ¿a qué otra cosa se dedica en su casa?

—Friego cazuelas —le dije, pensando que, de todos los quehaceres de la cocina, fregar resultaba el más ingrato.

—Pues bien, quedamos en lo siguiente: Usted me trae a Delmira. Si me gusta como escribe, comenzamos el trabajo y la dejo escribir mi biografía. Si no, ya sabe: puede volver a sus cazuelas.

Así fue que empezó todo. Un todo que se me fue de las manos, que traté de resumir en un libro sin saber, que la empatía y la amistad no se recoge en un título ni se encierra entre carátulas.

Cuesta mucho expresar mis impresiones con palabras, cuesta ordenar los recuerdos y sobretodo trasmitir a través de esos recuerdos, lo que significó para mí trabajar con Dulce María Loynaz. Nunca he sido dada a contar con facilidad cosas que de algún modo van con uno, impresas en la retina y más que todo sentidas muy adentro.

Debo decir con toda sinceridad que al principio me lo tomé como un reto, sabía que estaba atravesando una situación privilegiada, una experiencia irrepetible en mi vida y esto probablemente me espoleaba, o más bien me sostenía, porque he de decir también sinceramente que en más de una ocasión estuve por desandar lo ya andado, y declararme vencida, echándolo todo a perder. Llegué al punto de creer que era preferible incluso dedicarme a mis cazuelas.

La propia Dulce María se encargó de dejar claro lo que esperaba de mí o mejor dicho, lo que me esperaba a mí si quería escribir de ella.

—Escriba con ecuanimidad, diga solo lo que siente, y no haga un libro largo. Ya se que mi vida es larga y que hay mucho que contar, pero si escribe demás, corre el riesgo de perderse en halagos y frases admirativas que no se ajustarían a la verdad.

—¿Cómo quiere que resuma sus noventa y tantos años en menos de 200 cuartillas?

—Exprima toda mi vida, extráigale el zumo como si fuera una naranja. Ya lo hizo con Delmira, ¿qué diferencia hay conmigo?

—No es lo mismo, usted lo sabe. Delmira vivió sólo veintiséis años, y yo no la conocí. Usted en cambio...

—Piense en lo de la naranja. Ya verá como le sale. Por cierto, hoy es jueves. ¿Qué le parece si el martes de la próxima semana me trae ya el primer capítulo? Qué no nos coja la noche leyendo, ya sabe, los apagones no perdonan ni el Vedado.

Pero a medida que pasaban los meses, y nos íbamos adentrando en el trabajo y ganando en confianza, los días comenzaron a acortarse, las tardes hacerse más plácidas y las noches a tomarnos desprevenidas, sumiéndonos de súbito en total oscuridad. Debo decir que los apagones en casa de Dulce María cobraban un efecto mágico. Los pinos que rodeaban el desolado jardín, oscilaban agigantados por las penumbras, los gajos secos y negros sombreaban las ventanas y la estatua de mármol del portal, amedrentaba a la luna con su tronco mutilado de lividez fantasmal. El ambiente se tornaba sobrecogedor, alucinante al extremo de sentirte identificada con los “sobrevivientes” de Gutiérrez Alea. En la Sala, la figura menuda de Dulce María, se perfilaba bajo el resplandor titilante de las velas, recostada al butacón. Se diría que venía de otro tiempo, o tal vez era que el tiempo no contaba en la sala. Yo tenía la certeza de que sus manos flotaban, que eran un par de alas blancas revoloteando en las sombras. Fueron las únicas noches de mi vida que bendije un apagón. No sólo porque me retenía en su casa prolongando la entrevista, sino porque hacía el momento más íntimo y propicio a confidencias y en aquellas confidencias estaba lo mejor del zumo: toda ella en si misma.

Poco a poco, se me iban revelando facetas de su persona que no podía suponer. A veces podía llegar a ser más dulce que su propio nombre, y otras ocurrente y sagaz, dependiendo de la situación o el tema que se abordara.

En más de una ocasión me demostró su amistad temiendo por mi salud, y por lo mucho que podía afectarme escribir de madrugada.

Yo le respondía siempre citando el poema número III de sus “Poemas sin nombre”

“Sólo clavándose en la sombra, chupando gota a gota el jugo vivo de la sombra se logra hacer para arriba obra grande y perdurable”

—¡Hija, pero no hay que exagerar! ¿Qué hace para mantenerse en vela, beber café? Porque no me vaya a decir que le basta con el jugo de la sombras.

—Tampoco alcanza el café. Así que recurro a la albahaca, Paso las madrugadas en blanco tomando tisanas de albahaca. Tengo pelada la matica del patio, pero sienta bien y la musa lo agradece.

La risa brotaba espontánea, en medio de la conversación, nos servía siempre de bálsamo y era también un recurso al que solíamos apelar, para dejar atrás los temas álgidos, dolorosos y sensibles que inevitablemente nos tocaba abordar.

No era Dulce María, mujer de lágrima fácil. Creo que nunca lo fue; ni siquiera en los momentos más duros, cuando su mundo se vino abajo y quedó sin asideros: a solas con su soledad. Solamente una vez la vi sacarse los lentes para secar los cristales que empañara la emoción. Fue la tarde que me habló de aquella rosa verde que Pablo le regaló en Canarias.

—Estaba recién abierta, bañada por el rocío y a mí me dio por creer que aquella rosa era única en su especie y había nacido sólo para mí.

A pesar de lo mucho que le agradaban las flores siempre se negó a aceptármelas.

—¿Para qué me trajo rosas? —me decía entristecida—. Las rosas son para regalar los ojos, y usted sabe que los míos apenas las puedan ya disfrutar.

Yo permanecía callada, recogía las rosas de su regazo y las acomodaba a mi modo en el búcaro que tenía frente a la imagen de la virgen de la Caridad, la santa patrona de Cuba, la que según me contaba había guiado a su padre y a las tropas mambisas en la manigua.

En los años que permanecí trabajando con Dulce María no dejé pasar ni un día sin implorarle a la santa. No podía suponer que Dulce María también me incluía en sus plegarias. No lo supe hasta algún tiempo después, una mañana inolvidable de diciembre. Ese día, muy cerca ya de concluir el libro, trabajamos intensamente. Estaba pronta a marcharme cuando ella me tomó las manos de repente, apretándolas con fuerza entre las suyas y sin dejar de mirarme fijamente a los ojos, dijo:

—¡Qué Dios le conserve la inspiración hasta poner el punto final a su obra!

Tanto le quise decir, que no alcancé a decir nada. Lo único que atiné fue a retener por un instante más sus manos entre las mías y a despedirme besándola en la frente. Se que ella me entendió… Hay momentos en la vida en que sobran las palabras.

Ni siquiera cuando se fracturó la cadera, aceptó interrumpir las sesiones de trabajo. Me recibía en su cuarto, y aún postrada en su cama, con los párpados entrecerrados hacía acopio de entereza para no perder ni un ápice de la lectura de mis textos. Fue allí, en la intimidad de su habitación, cuando estrechamos los lazos que habrían de unirnos para siempre, fue allí, donde empecé a valorar sus condiciones humanas, a reconocer la gran mujer que residía en si misma y que ella misma, al igual que su vieja luna, se encargó de relegar a su mitad en sombras. Fue allí, que gané a la amiga, fue allí que también ella se ganó mi amistad y como amigas nos tuvimos desde entonces.

Desistí de llevarle flores. Cambié las rosas por el chocolate que si podía disfrutar. El chocolate era un lujo que no podíamos permitirnos los que vivíamos de un sueldo y cobrábamos en moneda nacional. Pero yo lo procuraba hasta debajo de las piedras. Me encantaba la sonrisa de complicidad que le asomaba a los ojos cuando la sorprendía con unos cuantos bombones en Navidad o el día de su cumpleaños. No pasó por alto la sutileza de aquel cambio en los regalos, y trató de disculparse.

—No vaya a tomarme a mal lo de las flores. Aprecio mucho su gesto. No es sólo por lo de la vista, ¿sabe? Es que las rosas le pertenecen a Pablo. Tráigamelas cuando yo ya no esté.

Las últimas rosas se las dediqué el día que tomé la decisión de despedirme para siempre de su casa. No sabía que poco tiempo después me tocaría a mí también despedirme de la mía, renunciar a todo lo mío y partir de mi patria en un viaje sin regreso.

La sala estaba vacía pero retenía misteriosamente su presencia. María del Carmen, su sobrina, se encontraba enfrascada en la mudanza. Había conservado la casa como si fuese un santuario. Todo estaba en su lugar. El sillón junto a la ventana de la cocina, la musa de mármol, descabezada en el portal, el bastón descansando igual que siempre, sobre el enorme butacón de pana descolorida, la pequeña comadrita donde yo solía sentarme a leerle los capítulos de “La Voz del Silencio” . Tenía siempre la impresión de que iba a aparecer de repente, vestida con su bata blanca, saliendo de la cocina o de aquella habitación de los bajos donde me recibió tantas veces. Las rosas se habían mustiado en mis manos mientras yo repasaba el salón con la vista. Sabía que lo estaba viendo por última vez y quería que nada se escapara, que cada recuerdo quedara grabado en mí para siempre. No sé cuanto tiempo estuve recopilando vivencias. María del Carmen había tenido la delicadeza de dejarme a solas y se hallaba atareada recogiendo en el fondo de la casa. Empezaron a salírseme las lágrimas. No quería que María del Carmen me sorprendiera llorando y me apresuré a poner las rosas ajadas en el búcaro de porcelana blanca, junto al cuadro de una Dulce María risueña, que recibía el Cervantes de manos del Rey de España. Las rosas eran un desastre, pero yo me recompuse como pude y me fui a la cocina en busca de María del Carmen. Apenas intercambiamos palabras mientras bebíamos el café. Recuerdo, eso sí, haberme lamentado por lo de la flores.

—Debí desecharlas —dije—. Lucen como yo: afligidas, y marchitas.

María del Carmen se levantó para acompañarme hasta la puerta. Nunca he logrado explicarme el porqué de aquel pronto que me entró de volverme a la sala y darle un último vistazo. Nos quedamos sobrecogidas de estupor. Las rosas se habían erguido en el búcaro y estaban todas abiertas, envanecidas de su frescura inusitada.

Por todo lo que se te dio y se te negó.

Por todo lo que ganaste y perdiste.

Por ser criatura de islas, fragante flor

de esa Isla que quisiste te guardara la última

bajo un poco de su arena soleada.

Por todo lo que nos diste.

Dios te salve y te guarde eternamente,

Dulce María Loynaz.

Ana Cabrera Vivanco.