Necesitamos tu ayuda para seguir informando

Colabora con Nuevatribuna

España era una nación europea en los inicios del siglo XX desde el punto de vista geográfico y cultural, pero resultaba difícil de comparar con los países de su mismo entorno en muchos aspectos.

España ofrecía no pocas semejanzas que, con la Europa occidental, pero también era posible compararla con el mundo balcánico o hispanoamericano. Al alborear el siglo XX, cualquier nacido en la Europa occidental que nos visitara enseguida caería en la cuenta de que las diferencias entre su país y España eran notables, aunque permaneciera el suficiente grado de identidad como para remarcar más aún las diferencias.

La población española era en el año 1900 era de 18.600.000 habitantes. La tasa de crecimiento de la población no era muy diferente de la época del Antiguo Régimen. Puede decirse que nuestra demografía se parecía mucho más a la del siglo XVII que a la de la actualidad.

Un 25% de los niños nacidos no llegaba a cumplir el año y medio de edad y el 60% de la mortalidad anual eran debidos a enfermedades infantiles del aparato digestivo

El incremento de la población a lo largo del siglo XIX había sido del orden del 50% en Europa, pero en España sólo había sido del 20%. La razón estribaba en el muy tardío descenso de la mortalidad, que permitió escribir a un político regeneracionista “Francia es hoy, en Europa, el país de la esterilidad voluntaria y España el país de la mortalidad indiscutible”.

Un 25% de los niños nacidos no llegaba a cumplir el año y medio de edad y el 60% de la mortalidad anual eran debidos a enfermedades infantiles del aparato digestivo. Las penosas condiciones higiénicas no afectaban sólo a los recién nacidos, pues únicamente la mitad de éstos llegaban a los 33 años y las diarreas estivales causaban hasta una cuarta parte de las muertes. Otro rasgo característico del régimen demográfico antiguo era la escasa movilidad de la población y su apego al medio geográfico rural.

Hay un tercer rasgo de un régimen demográfico moderno, junto a la lucha en contra de la mortalidad y el desarrollo de la movilidad, es la limitación de los nacimientos. En España, muy a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se produjo una transición demográfica con estos rasgos en Cataluña, pero no en el resto del país.

Las divergencias entre España y el resto de los países europeos occidentales residían en el tremendo peso que en nuestra economía y sociedad seguía temiendo el mundo rural. A la altura del año 1900, el censo presentaba una realidad española en la que el 65 al 70% de la población activa trabajaba en el sector agrícola o ganadero.

Hasta muy avanzado el siglo XIX se mantuvo una economía rural de subsistencia en la que ni siquiera se podía decir que hubiera un mercado nacional. Sólo en la década del año 1880-1890, merced a la crisis agrícola y a la introducción del trigo extranjero, se produjo una integración en un mercado nacional que llego al 70% del total.

Las divergencias de precios en los cultivos básicos demuestran la existencia de un mundo agrícola que recordaba mucho al del Antiguo Régimen. Debido a este se producían hambrunas después de una mala cosecha.

La población empleada en la industria era menos del 16% del total. Aproximadamente la mitad de esta cifra estaban empleados en sectores de necesidad perentoria como la confección o la construcción.

Del sector terciario o de servicios formaba parte importante todavía el servicio doméstico, lo que resultaba palpable de una sociedad retrasada, donde casi 100.000 personas figuraban en el censo como trabajadores del servicio doméstico

El crecimiento español a lo largo del siglo XIX fuera tan solo del 0,5% del PIB anual por habitante representaba solo la mitad de la europea y una cuarta parte del que se producía en el norte europeo.

No sólo España seguía siendo un país agrícola sino que, su medio rural estaba dominado por enfermedades estructurales antiguas que era precisamente las que favorecían que el PIB fuera tan raquítico.

En doce provincias más de medio millón de hectáreas se repartían entre doscientos propietarios. España debía enfrentarse con dos graves problemas, el latifundismo y el minifundismo. El terrateniente andaluz obtenía cuantiosos rendimientos de sus tierras no merced a fuertes inversiones sino gracias a los precios altos, porque se regían por la climatología y la calidad de las tierras habituales de Castilla, eran mucho menos favorables que las tierras en el sur.

A comienzos del siglo XX se puede calcular que aproximadamente el 6% de la tierra estaba todavía en manos de latifundistas. Sin embargo, era mucho más elevada en determinadas zonas y provincias. Así sucedía en seis provincias andaluzas y en Cádiz y Cáceres suponía el 25% del total de tierras.

El latifundismo no era un fenómeno nobiliario, sino que constituía una realidad perdurable, aunque cambiara de manos. A la llegada de la II República el 2% de los propietarios poseían el 56% de la riqueza agrícola de la Bética, mientras que en Badajoz unos 400 propietarios controlaban un tercio de la propiedad agrícola.

Aunque los propietarios y arrendatarios del latifundio hubieran contribuido a la introducción de mejoras tecnológicas, sin duda la existencia de una amplia mano de obra mal pagada en las regiones ricas, no favorecía el incremento de la productividad.

Joaquín Costa señalaba la insuficiencia y describió cómo se paliaba:

“Lo que ha dado lugar al llamado problema agrario o cuestión social de lso campesinos se reduce a estos sencillos términos: que el jornalero aun con la ayuda de su familia, no gana estrictamente lo necesario para alimentarse, de modo que su déficit alimenticio no cubría disputando las hierbas a las bestias del campo, merodeando las campiñas en busca de trigo, espárragos, higos chumbos, yendo desnudos o descalzos los muchachos o cubiertos de harapos los adultos, enviando los niños no a la escuela sino a pedir Limosna, viviendo hacinados en cuevas o chozas inmundas”.

En la España de comienzos del siglo XX, el 90% de las fincas pequeñas no sólo eran menores a 10 ha., y en Galicia incluso el 98% de las fincas tenían estas dimensiones.

El tipo de explotación a que quedaban condenadas era una agricultura sentada en esta estructura de la propiedad era de mínima subsistencia para el campesino y de deficiente productividad para la nación. El minifundio afectaba también a otras regiones y no sólo a Galicia.

Solo en la zona vasco-navarra, la catalana y la levantina la mediana propiedad alcanzaba cotas altas. Precisamente la existencia de este tipo de propiedades hizo posible la transición de la sociedad feudal a una agricultura caracterizada por la productividad. En Valencia predominaba la enfiteusis [1] que permitía al beneficiario conservar el dominio útil y fue posible introducir innovaciones mientras se parcelaba la propiedad.

Los foros gallegos consistían originalmente en unas rentas eclesiásticas que fueron adquiridas durante la desamortización por los llamados foreros y sus subforistas. El foro siempre había sido transmisible de padres a hijos, y ahora los subforistas pedían que se convirtiera en verdadera propiedad en sentido liberal mediante redención o expropiación.

El dinero indiano de quienes habían emigrado al otro lado del Atlántico, había ya empezado a jugar un papel importante en la economía nacional a fines del siglo XIX. En Asturias, la riqueza de los indianos hacía posibles negocios comerciales, fábricas de chocolate y bancos.

Los yunteros eran campesinos extremeños que poseían instrumentos para la labranza y que recibían de los grandes propietarios dedicados a la ganadería una parte de las tierras para labrarlas ocasionalmente. Como los ingresos de los propietarios no dependían exclusivamente de esta fórmula, las condiciones eran habitualmente malas para el yuntero.

El llamado contrato de rabassa morta [2] se daba en Cataluña entre el propietario de la tierra y un campesino que, a cambio de un pago no muy elevado, tenía derecho al cultivo de la vid hasta que la cepa muriera.

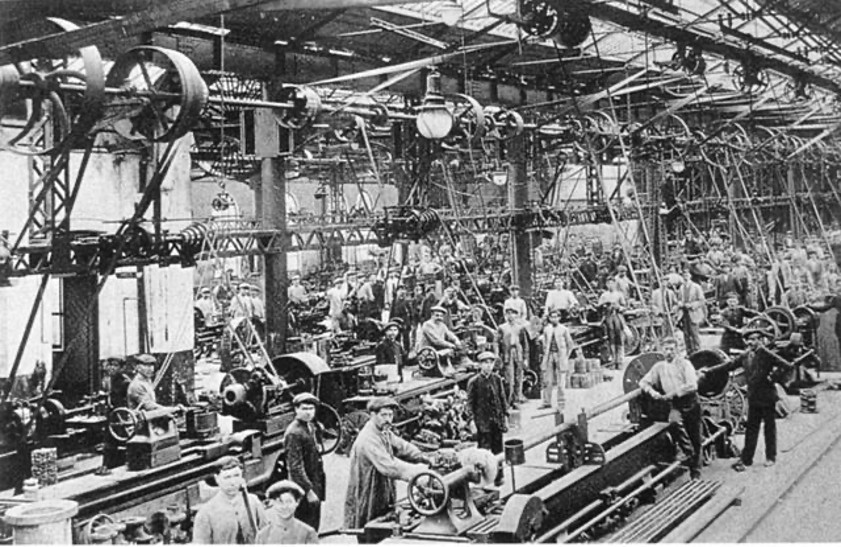

La revolución industrial española tuvo que adaptarse a las condiciones de la realidad nacional y en consecuencia no engendró más que industrias de muy pequeño tamaño. Desde mediados del siglo XIX se había iniciado la industrialización, pero la limitación del mercado interno y el deseo de evitar la competencia con el exterior había disminuido las potencialidades de la economía española.

El comercio exterior, dirigido hacia Francia y Gran Bretaña en un porcentaje mayoritario, creció a un ritmo considerable, el doble de la renta nacional, pero solo el 1% del mismo estaba formado por productos industriales y un 23% correspondía a minerales.

Junto a la capitalización vasca, el siglo XIX dejó como herencia un sistema bancario y una red de comunicaciones que, si eran elementales, al mismo tiempo resultaban imprescindibles para un proceso industrializados futuro. Hasta la red de ferrocarriles fue escasa y cara. Por otro lado, ya en el año 1892 había una red de 35 bancos, algunos de los cuales con el antecedente de los actuales.

Si hay que hablar de industria en España a finales del siglo XIX, hay que hablar de Cataluña, única región, junto con Valencia, en que a la altura del año 1900 superaba la media nacional en lo que a industrialización hablamos. El caso catalán resulta excepcional en la zona mediterránea con la única coincidencia de la zona norte de Italia.

Se trató de un crecimiento extensivo basado en un incremento de la cantidad más que de la productividad a lo largo de un periodo de tiempo que puede remontarse al siglo XVII. El carácter igualitario de la sociedad y la especialización agrícola costera junto con la vocación exportadora explican un desarrollo económico que convirtió a a Cataluña en la fábrica de España.

Las debilidades de la industria catalana no sólo nacían de la debilidad del consumo, sino también de que tanto las patentes como las materias primas como el algodón procedían del exterior, con lo que quedaba condenada a una escasa modernidad y, en consecuencia, a una limitada calidad.

Si el proceso de industrialización estaba retrasado respecto a otros países europeos también vería que la sociedad española con sus 18.500.000 habitantes también estaba retrasada.

Otra considerable divergencia entre la sociedad española y la de la Europa occidental radicaba en la tasa de analfabetismo en el año 1900, el 63%, al menos de la población española no sabía leer ni escribir, mientras que en Francia era tan solo del 24% que se encontraba en tales circunstancias.

La propia Enseñanza Media se reservaba para una proporción mínima de la sociedad. Sólo en el año 1887, el Estado asumió las competencias sobre los Institutos de Segunda Enseñanza, originariamente en manos de las Diputaciones. El número de estudiantes era de unos 29.000 en el año 1876 y a comienzos del siglo XX eran tan sólo de 32.000.

Se puede deducir del estado de nuestros conocimientos que la sociedad española de principios de siglo si, por un lado, daba pruebas de la existencia de unas profundad desigualdades con características propias del Antiguo Régimen, con una burguesía tan incipiente como feudalizada y sin un mínimo de movilidad social ascendente.

En la España del reinado de Alfonso XIII, la clase alta estaba formada por latifundistas, nobles, miembros de la burguesía industrial o de negocios, altos funcionarios o profesionales relacionados con la clase política

La nobleza española estaba compuesta en los inicios del siglo, por algo menos de 2.000 títulos que correspondían a un número más reducido de personas. La nobleza de mayor riqueza agraria correspondía a los títulos anteriores al siglo XIX, pero a lo largo de éste siglo, la nobleza había visto engrosar en sus filas con los títulos creados por la reina Isabel II, muchos de los cuales correspondieron a los altos cargos militares o, en la monarquía de Amadeo de Saboya, a banqueros y hombres de negocios.

En la etapa de la Restauración y la Regencia se crearon algo más de medio millar de títulos, que fueron a parar a personas destacadas en el mundo económico y social, aunque, con el paso del tiempo, la atracción sentida por la nobleza pudo haber disminuido y, por supuesto, no implicaba un cambio de mentalidad en quien lo recibía.

Las clases dirigentes en España estaban conectadas por vínculos matrimoniales, que más que ser formas de ascenso en el status social lo confirmaban y perfilaban.

En el inicio de siglo fue una nobleza de reciente creación la que fundó las primeras industrias de consumo madrileñas. El marqués de Ibarra tuvo una cervecería, el conde de Romanones creó una empresa panificadora y el duque de Tovar, su hermano, fundó una empresa de construcción.

Junto a la condición de capital de la nobleza y de la alta burguesía, Madrid también era la capital administrativa y, como tal, el centro del que partían las grandes decisiones políticas.

Una décima parte de los títulos creados en la Restauración correspondieron a catalanes y, en general, puede decirse que, aunque la movilización de las grandes familias de Barcelona acabó por producirse fue un tanto tardía y no tan vehementemente deseada por algunos de los miembros de esas clases. Esas grandes familias barcelonesas fueron consagradas al ocupar los puestos más importantes en los cargos organizativos de la Exposición del año 1888.

Las clases medias españolas en los inicios del siglo XX estaban formadas por los miembros de las profesionales liberales, los burócratas, los medianos propietarios del campo y de la ciudad. Se puede calcular que en los inicios del año 1900, unas 200.000 personas estaban vinculadas a la Administración o a profesiones liberales.

Se puede valorar que entre el 25% de la población sea considerada en el concepto de clases medias, incluyendo en ellas a los comerciantes y a personas de actividad semejante y, en general, a lo que habitualmente se entiende como clase media baja.

El resto de la población española estaría formado por agricultores propietarios de pequeñas unidades de explotación, jornaleros campesinos, obreros industriales y de servicios, servidores domésticos, etc., conjunto que podría representar al 75% de la población.

La población activa en la industria representaba el 16%, en tanto que los trabajadores independientes que eran los artesanos o menestrales se situaban alrededor de la mitad. Una población obrera industrial sólo existía en Barcelona, que integraban alrededor de 100.000 trabajadores. Una cuarta parte de la población activa eran trabajadores de los servicios y otra cuarta parte pertenecía al servicio doméstico.

Las condiciones de trabajo en la industria textil de Barcelona eran de once horas y el salario era de tres pesetas en los inicios del siglo XX. En la minería vasca la jornada de trabajo era de once horas diarias en verano y nueve en invierno.

La dureza de estas condiciones se ve complementada por el hecho de que el trabajador del textil catalán debía contar con el sueldo de la mujer para completar su salario. Los mineros que representaban a una población de 120.000 personas hicieron las primeras huelgas en el año 1890, demandando una jornada diaria que se redujera a ocho horas.

A comienzos de siglo la situación de la mujer eras prácticamente ajena al mundo del trabajo y de la educación. El alfabetismo femenino en el año 1900 era muy superior al masculino, situándose en el 71%. Tas sólo había una mujer en la Universidad y apenas cuatro decenas cursando estudios de bachillerato en toda España.

La primera ley social se centró prácticamente en las condiciones de trabajo femenino, lo que es real es que la mujer no tenía casi ningún protagonismo en la vida española. El 90% de las mujeres que trabajaban lo hacían en tan sólo tres sectores industriales, el sector de la confección, la textil y la alimentaria.

La participación en el mundo del trabajo no suponía una equiparación con el varón, pues los salarios femeninos estaban entre la mitas y dos tercios de los masculinos. La conciencia de la marginación de la mujer apenas se había empezado a desarrollarse en los inicios de siglo y sólo en la primera década del siglo XX, aparecieron las primeras mujeres dirigentes obreras: Teresa Claramunt entre las anarquistas y la socialista Virginia González.

España tenía una clara tradición, donde la sección española de la Asociación Internacional de Trabajadores había sido la más nutrida en afiliados de todo el mundo.

El PSOE, fundado por Pablo Iglesias, era una organización de muy limitada afiliación formada sobre todo, por obreros especializados y caracterizada por una postura de rígida oposición a cualquier tipo de colaboración con los partidos de la izquierda republicana, que tenían un apoyo mucho mayor en los medios obreros.

Dentro del anarquismo es conocida la influencia determinante de la AIT. El anarquismo es una doctrina mucho más propia de la rebelión, periódica e intensa, en vez de la revolución, capaz de despertar entusiasmos. El anarquismo era una suma de corrientes que conectaban con algunas tradiciones populares sólidamente arraigadas como el anticlericalismo y el utopismo.

Había un anarquismo conocido como anarco comunismo, basado en la conspiración mediante sociedades secretas, la acción violenta y el reparto de la tierra en el medio latifundista del sur.

Hay una versión anarquista que se correspondería al terrorismo urbano producto de la acción de jóvenes estudiantes o intelectuales que no tenía nada que ver con el asociacionismo obrero.

Ni el socialismo ni el anarquismo en sus distintas versiones, aunque despertaron terror en los medios burgueses y conservadores, representaban un peligro tan inmediato y grave como les atribuían los medios de comunicación apoyados por el empresariado.

Los motivos de inquietud real estaban más en las conspiraciones militares y republicanas que en una posible subversión social nacida del movimiento obrero. La afiliación entonces era escasa y la sociedad se movía en un mundo de apatía y desmovilización.

Si por algo se caracteriza el Estado de la Restauración era por su debilidad. A finales del siglo XIX la deuda nacional suponía quince veces el presupuesto nacional anual y sus intereses casi llegaban a la cuarta parte del mismo. La liquidación del presupuesto en las dos últimas décadas fue negativa con escasísimas excepciones, lo que obligó a contraer gastos.

Los ingresos crecían a un ritmo inferior al 2% anual y los gastos apenas atendían a inversiones productivas. El Ministerio de Fomento apenas representaba el 7% del presupuesto. El Estado de la Restauración era un monumento de impotencia por su total falta de recursos y conlleva a la miseria del país.

José Ortega y Gasset escribió que había constatado que es estas latitudes ser español significa ser un poco ridículo. Este complejo de inferioridad produjo toda una oleada de publicaciones que intentaban explicar las causas de esa supuesta superioridad anglosajona.

La Constitución española apenas se diferenciaba de otras constituciones europeas y esta se había caracterizado por ser flexible. El sistema de la Restauración no se consolidó hasta que se introdujeron reformas como la libertad de asociación. Después del año 1890, el sufragio universal era más amplio en España que en Gran Bretaña.

La generación intelectual de los años noventa criticó ampliamente la realidad política española, siendo descrita como la oligarquía y caciquismo. Ortega y Gasset decía que lo peor de España no eran los caciques sino los españoles que los aceptaban. Unamuno llegó a decir del caciquismo que no era un mal absoluto sino la única forma de gobierno posible

Estas realidades españolas aquí expuestas fueron la adulteración del sistema liberal y venían a suponer un sistema de vida política considerablemente distinto de la imagen ideal basada en el liberalismo parlamentario.

La influencia predomínate de grupos reducidos de personas nacía de la propia estructura estamental, mientras que el sistema caciquil se sobre imponía como realidad social a la legislación. La divergencia de las estructuras sociales acaba de traducirse a la realidad política.

El sistema político vigente en los inicios del siglo XX era el caciquismo. El cacique contemporáneo venía a ser aquella persona que ejercía el monopolio de la vida pública en un determinado medio, en vez de que la tuviera el conjunto de los ciudadanos como hubiera sido lo lógico en una sociedad con instituciones de carácter democrático.

En el momento de realizarse las elecciones, los caciques sustituían la voluntad de los ciudadanos, inexistente en la mayor parte de España, y de ellos dependía los resultados cuya veracidad era nula.

La labor del cacique no se limitaba al periodo electoral, sino que también perduraba a lo largo de la vida cotidiana. El cacique era el medio de contacto del ciudadano con la Administración. Puede decirse que venía a ser la verdadera constitución interna de la España de la Restauración

Unamuno decía que un político español era una persona que concedía destinos y un ciudadano español era una persona que los buscaba. Esta descripción resulta real respecto a lo que era la vida pública de la época.

Las fórmulas caciquiles han existido siempre. Lo llamativo del caso de España es que no era un sistema liberal con abusos, sino que los abusos caciquiles eran la regla general y permanente. El poder del cacique en el medio rural era abrumador.

El caciquismo implica la sustitución de la voluntad del elector, pero ésta podría tener como resultado el beneficio, al margen de toda legalidad, del cacique o bien la preocupación por los intereses del pueblo. Había así, buenos y malos caciques aunque el caciquismo poco tuviera que ver con el liberalismo y como fenómeno sólo puede se juzgado como una perversión de la democracia.

El caciquismo marcaba con su impronta toda la vida nacional, hasta el punto de que ha podido decirse que el caciquismo fue la obligada ayuda impuesta a un país rural por una Constitución urbana.

Las libertades de expresión y asociación, que podían ser coartadas en el medio rural, sin embargo, en el mundo urbano alcanzaban su plena vigencia. No es acertada la idea de que el régimen de la Restauración fuese represivo y semi dictatorial, pues proporcionaba un grado considerable de libertad en ese medio urbano.

Había una movilización ideológica del electorado que permitió frecuentes triunfos de republicanos o de carlistas y católicos. Los monárquicos conservadores por lo menos una fuerza electoral importante derivada de su influencia en los medios de la Administración, de sus redes de influencia personal o derivada de intereses económicos.

La monarquía de la Restauración daba la sensación de permanecer en perpetuo estado de sitio en especial en determinadas capitales como Barcelona o Valencia pero también en Madrid. De seis elecciones en la última década del siglo, solamente en una vencieron los republicanos. Normalmente las diversas obediencias monárquicas pactaban entre sí frente al adversario fuera del sistema de turno o de ámbitos sociales.

Los políticos que actuaban en Madrid debían tener muy en cuenta que necesitaban apoyarse en esa base rural en el momento electoral. Llegado un gobierno al poder debía lograr una mayoría absoluta en las Cortes por el procedimiento de pactar con los caciques para lo que tenían en sus manos todos los resortes del Estado. A esta negociación se le denominaba hacer el encasillado [3].

Había dos partidos, los conservadores y liberales, que se turnaban en el poder, pero la realidad es que no se diferenciaban tanto. En cuanto a la composición social si acaso el partido conservador tenía un porcentaje más elevado de nobles, mientras que el liberal contenía en sus filas más intelectuales y periodistas. El cacique notable nutría más las filas del partido conservador, mientras que el partico liberal tenía más el cacique administrador.

Los conservadores aceptaron las reformas políticas liberales y éstas distaban en presentar un cambio trascendente, mientras que en el terreno económico ambos partidos se hicieron proteccionistas.

La organización de los partidos era una consecuencia de la desmovilización generalizada para la vida pública de la sociedad española. No se puede decir que fuera partidos de notables, sino que tan solo eran tertulias caciquiles, formadas por la acumulación de clientelas personales.

La Restauración obstaculizaba con su propia inercia la modernización de la sociedad española. Además de los partidos de turno, había otros partidos capaces de lograr la movilización urbana del electorado. Era un catolicismo identificado con el conservadurismo y con una visión muy tradicional de la sociedad, y la izquierda predominante republicana en la etapa finisecular.

La misión de los partidos de turno era neutralizar a esa oposición, misión que cumplieron totalmente. Maeztu decía que los partidos de turno representaban una cierta vía media, mientras que los sectores políticos que podían llevar a la movilización incitaban inevitablemente al maximalismo y por lo tanto a enfrentamientos civiles que tanto se dieron en la primera mitad del siglo XIX.

La base clientelista del sistema caciquil implicaba una alteración a fondo de la ética pública, por cuanto el administrado no podía esperar de la Administración un comportamiento imparcial y aséptico sino sesgado y personalista. La mayor parte de los políticos de la época no eran corruptos, pero la existencia del clientelismo obligaba que toleraran la corrupción generalizada de sus redes caciquiles.

El papel del Rey era potenciado no sólo por una Constitución doctrinaria que partía de la cosoberanía de Cortes y Rey sino, sobre todo, por la realidad de que el Gobierno siempre obtenía la mayoría absoluta en las elecciones.

El papel del Rey al conceder la disolución de las Cámaras, era pues decisivo, sin que pudiera guiarse por la actitud de una opinión pública que en realidad no existía en la mayor parte del país y que era muy difícil de valorar.

A finales del siglo XIX, había una crítica muy dura sobre el funcionamiento del Estado fundamental proveniente de los sectores intelectuales. Esta crítica significaba que podría realizarse un cambio factible y que significaría la modernización del país.

Los intelectuales críticos jugaron en España un papel muy importante. En la última década del siglo XIX, personajes intelectuales como Almirall, Picavea, Isern, Mallada, Gavinet o Joaquín Costa constituyeran una mezcla de pesimismo radical y posibilidad de cambio.

De este grupo intelectual destacara el aragonés Joaquín Costa que provenía de una familia humilde y que tuvo una influencia notable hasta la llegada de la II República.

A comienzos del siglo XX, el mundo intelectual español estaba vinculado a la única tradición que había tenido el país que era el liberalismo. Además, a ella debemos unir la tradición autoritaria. En el seno de este liberalismo español había modulaciones importantes.

BIBLIOGRAFÍA

Artola Miguel. “Historia de España”. Tomo VI. Editorial Alfaguara-Alianza.

Carr, Raymond. “Spain 1808-1939”. History of Modern Europe. Oxford.

De Madariaga, Salvador. “España. Ensayo de historia contemporánea”. Espasa Calpe. Madrid

Tuñón de Lara, Manuel. “Historia de España”. Tomos VIII, IX y X.

Tuñón de Lara, Manuel. “Historiografía española contemporánea”. 1980. Siglo XXI. Madrid.

[1] La enfiteusis es un derecho real que supone la cesión temporal del dominio útil de un inmueble a cambio del pago anual de un canon o rédito y, asimismo, de un laudemio por cada enajenación de dicho dominio, en su caso. En algunos ordenamientos jurídicos esta cesión puede tener carácter perpetuo.

[2] La rabassa morta o cepa muerta era un tipo de contrato muy extendido en Cataluña, por medio del cual se le cedía a un agricultor una porción de tierra para que cultivara vides en ella mientras vivieran los dos tercios de las cepas que plantara. A cambio, debía entregar al propietario una parte de su cosecha anual. La naturaleza jurídica de este contrato es discutida: mientras que la mayoría lo consideran como un censo enfitéutico, otros piensan que es una especie de alquiler.

[3] El encasillado fue el sistema que se utilizó para asignar los escaños en las elecciones generales del periodo de la Restauración borbónica en España antes de que se celebraran, asegurándose después que ese sería el resultado mediante el fraude electoral gracias a la «influencia» que ejercía el gobierno y a la amplia red caciquil extendida por todo el territorio. Se denominaba así porque se trataba de «encajar» a los candidatos de los dos partidos del turno(Conservador y Liberal) en la «retícula de casillas» constituidas por los más de 300 distritos uninominales y el alrededor del centenar de escaños de las 26 circunscripciones plurinominales.

![Imagen de un títere[1] generada con el programa de DEEP AI, INC](/asset/thumbnail,768,432,center,center/media/nuevatribuna/images/2024/07/21/2024072107062137789.jpg)