“El político debe ser capaz de predecir lo que va a ocurrir mañana,

el mes próximo y el año que viene,

y de explicar después por qué no ha ocurrido”.

Winston Churchill

Para cualquiera que anhele comprender la civilización y la cultura de un tiempo y un país, el estudio de la historia de su filosofía es una tarea fascinante; los diversos elementos que sirven para construir el pensamiento y la cultura de cualquiera de nuestros tiempos históricos tienen su reflejo de una u otra forma en la filosofía con la que se piensa y reflexiona en esos momentos. Si al historiador le mueve el entusiasmo que despiertan los grandes acontecimientos y sus protagonistas para dejar constancia de ello, al filósofo, en cambio, la cuestión que le interesa es qué hay de verdad en ellos y, después de preguntarse, caer en un desaliento crítico al observar la contradicción de las disputas y disensiones con las que los propios protagonistas y actores confrontan los hechos, ridiculizando las opiniones de los otros, sin llegar a acuerdos ni a coincidir siquiera en los hechos.

La filosofía siempre se ha preocupado por la comunicación como fenómeno y proceso fundamental en la vida humana. Anclada unas veces en el lenguaje y otras en la relación entre personas, la filosofía ha transitado reflexivamente por la importancia de la palabra; sus ámbitos de reflexión son amplios, desde el estudio metafísico del ser en general, su existencia y realidad, tratando de determinar sus categorías fundamentales y las relaciones del “ser en cuanto ser”, hasta su sentido teleológico, en el que la marcha del universo es como un orden de fines que las cosas tienden a realizar, y no una mera sucesión mecanicista de causas y efectos. Reafirmando la importancia que en su recorrido histórico la filosofía ha dado a la ontología y a la teleología, no está siendo menor la trascendencia de su visión por los problemas del lenguaje: su interpretación y su intersubjetividad, es decir, por la naturaleza comunicativa del hombre.

En el lenguaje, el término verdadero, el correcto, es aquel que refleja bien la realidad de la que se habla

Si la filosofía del positivismo de Augusto Comte fue un intento de remediar el desorden social causado por la Revolución francesa, que auguraba una rápida transición a una nueva forma de sociedad, buscando establecer una nueva doctrina social basada en la ciencia, con gran impacto en el pensamiento del siglo XIX, es imposible, a su vez, no reconocer la trascendencia del movimiento analítico; surgido a finales del XIX, se desarrolla a lo largo del siglo XX; un movimiento que entendía la filosofía como análisis del lenguaje. El análisis lingüístico como método de filosofía se remonta a la Grecia clásica. Algunos de los diálogos de Platón, por ejemplo, están, de una forma específica, destinados a aclarar términos y conceptos; la tradición que ha interpretado el “Crátilo” de Platón considera esta obra como una reflexión fundamental sobre el lenguaje; se señala en ella el propósito de expresar el enigma del origen del lenguaje. Y de un modo más específico es manifiesto que trata de las relaciones de las palabras y sus significados. En el diálogo se afirma que la lengua es una herramienta que sirve para que una persona le diga a otra algo comprensible sobre las cosas. La impresión que deja Platón es que no se llega a saber si lo importante del discurso era lo que se decía o simplemente quién lo decía; pero al final, en la conclusión, en el lenguaje, el término verdadero, el correcto, es aquel que refleja bien la realidad de la que se habla.

Sin embargo, este estilo de reflexionar filosóficamente ha cobrado un renovado énfasis en el siglo XX. Influenciados por la tradición empírica británica de Locke, Berkeley, Hume y Stuart Mill, los filósofos ingleses del siglo XX, Edward Moore y Bertrand Russell fueron los fundadores de esta tendencia analítica y lingüística contemporánea. Se caracterizó por la adopción del análisis conceptual “a priori” como método filosófico, es decir, por considerar que muchos, si no todos, los problemas centrales de la filosofía podrían resolverse a través de la reflexión racional, rigurosa y sistemática sobre las condiciones correctas de comprensión y aplicación de los conceptos.

El movimiento analítico manifestó una actitud rigurosamente racionalista y lógica, de suerte que su pensamiento, desde el punto de vista formal, tuvo un respeto y una fe enormes por la lógica, aunque tuvieron finalmente que admitir que no es posible abordar las cuestiones tradicionales de la teoría del conocimiento apoyándose exclusivamente en ella. Aunque la lógica no describe el mundo, es sin embargo condición necesaria para cualquier interpretación y descripción que se pretenda hacer del mismo; al referirnos a las entidades portadoras de los valores de verdad, es la proposición la que con su verdad o falsedad muestra la forma lógica de la realidad, del mundo, y la que hace posible que podamos describirlo. “Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo”; “de lo que no se puede hablar, mejor es callarse”; “todo aquello que puede ser expresado, puede ser expresado claramente”, son algunos de los aforismos de Wittgenstein, en su Tractatus. De esta manera la lógica se convierte en fundamento de la metafísica, rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Tenemos experiencias sobradas de que las cosas son más sencillas de lo que parecen, pero resultan complejas cuando topamos con la torpeza lingüística de aquellos que o no quieren o no saben explicarse.

Todos contemplamos el mundo, aunque no todos lo vemos del mismo modo y las mismas cosas en él. En consonancia con estos planteamientos teóricos, la corriente filosófica analítica, conocida como positivismo lógico y representada por Schlick, Carnap, Russell, Wittgenstein, Ernst Mach y otros, se ha caracterizado en la historia de la filosofía analítica y lingüística, simplificando demasiado, por considerar que muchos de los problemas centrales de la filosofía, si no todos, podrían resolverse a través de la reflexión racional, rigurosa y sistemática, aplicando las condiciones correctas de los conceptos; para los analistas, los problemas de la teoría del conocimiento estarían resueltos si se supiera exactamente qué distingue creer algo de saber algo. Ahí entran en juego, por una parte, conocer y comunicar y por otra, al comunicar, expresar la verdad o traicionarla. Una de las razones principales por las cuales el análisis conceptual adquirió un lugar tan central dentro de la filosofía del siglo XX fue porque algunos filósofos pensaron que éste sería un método filosófico ideal. En algunos casos se llegó a pensar que este tipo de análisis era el único método filosófico genuino.

La precisión y claridad del lenguaje es la clave para resolver los problemas, no sólo filosóficos sino de cualquier otro orden

El movimiento analítico considera que la lógica y la metafísica, en cuanto constituyen la explicación del orden del mundo, son componentes de la filosofía; y, aunque ninguna doctrina específica o dogma es aceptada por el movimiento como un todo, los filósofos analíticos están de acuerdo en que la actividad propia de la filosofía es aclarar el lenguaje o, como algunos prefieren, esclarecer conceptos. El objeto de esta actividad es solucionar las disputas filosóficas y resolver los problemas filosóficos, originados por la confusión lingüística. La precisión y claridad del lenguaje es la clave para resolver los problemas, no sólo filosóficos sino de cualquier otro orden.

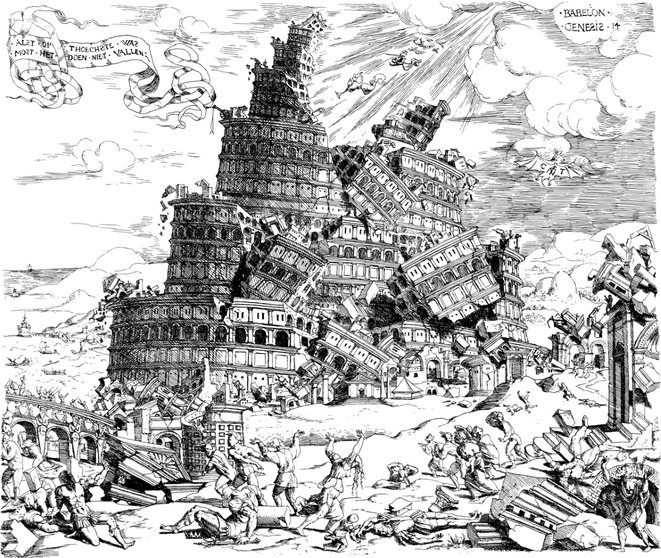

Por desgracia, el lenguaje ha dejado de ser un campo de comunicación, de diálogo, de explicación y aclaración para comprender la realidad; hoy se ha convertido en instrumento de disputa y confrontación. Existe la sensación de que en el actual Parlamento se valora y aplaude más la confrontación que el diálogo. El mito bíblico de la “Torre de Babel” es el ejemplo de la falta de entendimiento que sufre nuestra política, origen y causa de las disensiones y malentendidos entre políticos y partidos, situación ésta que les incapacita para entenderse y comprenderse; son responsables de la pérdida de oportunidades para ir, “todos a una” en la búsqueda de aquellos intereses que importan a la mayoría de ciudadanos; “Babel”, es una imagen y un sistema de ver, analizar y describir la realidad de nuestra política actual. El esfuerzo por entender y comprender cómo actúan los políticos, en lugar de claridad y confianza, genera en el ciudadano confusión e inseguridad: emplean las mismas o parecidas palabras y significantes, pero sus significados expresan realidades muy distintas; pronuncian los significantes no con valores unívocos sino equívocos, ambiguos o contrarios, produciendo una visión sesgada y distorsionada del pensamiento y descripción de la realidad que intentan explicar, no demuestran ningún interés por la verdad, sino “por su verdad”. ¿Cómo llegar a saber que las palabras que un político pronuncia o escribe significan lo mismo en la mente de los que le escuchan o leen?

Decía el lingüista suizo Ferdinand de Saussure que entre el significante y el significado de las palabras no existe una correspondencia necesaria; su relación es convencional, arbitraria; añadía Roland Barthes, el crítico filósofo y semiólogo francés, que el vínculo entre el significante y el significado es contractual en su inicio, pero ese contrato es colectivo, se inscribe en una temporalidad larga de siglos y en consecuencia y en cierto modo, llega a naturalizarse de modo que, por esa razón, somos capaces de llegar a entendernos, de ahí que, con la belleza de la síntesis, repetía Saussure: “la lengua es siempre una herencia”, una herencia que hay que saber administrar sin trampas ni engaños. El filósofo argentino Ernest Laclau añadía, por su parte, de que existen significantes vacíos; vacío es aquel al cual no le corresponde ningún significado específico. Que exista un significante no supone que exista un significado preciso y unívoco, sino que, al no existir un solo significado para el significante, se constituye un vacío que, en vez de convertirlo en un sonido sin sentido, encierra algo positivo, ya que tal significante puede tener un abanico de posibilidades que no admiten cierre, depende cómo se interprete. Aterrizando y repitiendo la pregunta anterior: ¿cómo llegar a saber, entonces, que ciertas palabras que un político pronuncia o escribe significan lo mismo en la mente de los que le escuchan o leen?; cuando en el pasado mayo, la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid centró su Campaña electoral en la palabra “libertad”, ¿coincidimos todos los madrileños en dar idéntico significado a tal significante? Evidentemente, no. Hay que aceptar que determinados conceptos tienen un equilibrio bastante inestable, y la decisión de dar una significación correcta a ciertas palabras conlleva una responsabilidad política; si se decide dar un significado preciso a un significante vacío, se está tomando una decisión política. De ahí la importancia que tiene el correcto uso del lenguaje, su ética utilización y la precisa hermenéutica o interpretación.

Los partidos tienen la obligación ética y democrática de revisar sus fuerzas y la naturaleza de su participación política con el fin de adecuarse a lo que representan y a los que representan

Llama la atención la divergencia creciente con la que los profesionales de la política replantean de continuo las propuestas de los programas con los que se han presentado al electorado y la importancia de la función que les corresponde desempeñar en relación a los votos que les han dado los ciudadanos. Saber situarse en el tablero que representan es un signo claro de inteligencia política. Utilizando el juego del ajedrez como símil, el peón no desempeña la misma función que el caballo ni la torre que el alfil. De no entender que existen reglas y procedimientos y cuál es su deber y sus posibilidades, en el abuso de creerse más importante, las tensiones son inevitables y se trasladan al tablero de la democracia. Los partidos, como las instituciones y quienes las representan tienen la obligación ética y democrática de revisar sus fuerzas y la naturaleza de su participación política con el fin de adecuarse a lo que representan y a los que representan. No se puede mantener de continuo una lucha de intereses en la que quien más consigue es quien menos votos ha obtenido de los electores. Se impone la necesidad de replantearse cuál es el papel de cada grupo político en la gestión de las funciones parlamentarias con las que en democracia se deben enfrentar los problemas de la convivencia. Ignoran que, cuando con sinceridad un político es capaz de reconocer sus errores mediante la autocrítica, su credibilidad crece ante los ciudadanos. Adelantándose al imperativo categórico kantiano, decía Baltasar Gracián: “Hemos de proceder de tal manera que, por hacerlo, no nos sonrojemos ante nosotros mismos”.

En la historia se dan épocas en las que los ciudadanos parecen encontrarse identificados con el mundo político, económico, social y cultural que les toca vivir y épocas, en cambio, en las que se sienten desorientados y abandonados, como si se encontrasen “a la intemperie de la soledad: no llegan a entender a los políticos”. Esta crisis de soledad e inseguridad se acentúa más, si cabe, cuando se ha confiado demasiado sin motivo, en las instituciones y en los que las representan. ¿Tres ejemplos?: uno: la pérdida de confianza de muchos españoles en “el rey emérito” tras el desencanto por sus extravagantes y poco éticas andanzas, fue un personaje admirado que hoy defrauda; dos: el permanente ruido que se ve y escucha en el Parlamento que, en lugar de una oratoria sensata por concitar acuerdos, prima el insulto chabacano y la confrontación, y tres: la escasa valía humana de ciertos representantes de la judicatura. “tal vez, muy doctos”, pero muy esquinados ideológicamente.

Martin Buber, filósofo y escritor judío austríaco, además de su capacidad peculiar como gran pensador para la ciencia y conocido por su filosofía del diálogo, supo dominar perfectamente los secretos del lenguaje. Convencido de que el hielo de la incomunicación afectaba en gran manera a la sociedad de su tiempo, el profundo interés de su reflexión filosófica tuvo un objetivo muy preciso: despertar en el hombre ciudadano el deseo de una vida cada vez más humana y transmitir el mensaje de que la felicidad personal únicamente se puede conseguir mediante la integración consciente y voluntaria en la relación comunicativa, sólo se entiende “el yo” cuando aceptas que existe “un tú”. La vida verdadera se halla en el encuentro de los sujetos; encuentro que es directo y en el que no se interpone entre el yo y el tú ningún sistema de ideas enfrentadas, sino dialogadas. Fue un convencido de que alguien es persona en la medida en que convive e incluye a los otros en la comunidad. “Uno es más “yo”, -afirmaba- en la medida que acepta la identidad de los “otros”. Es preciso borrar los límites que propician la distancia entre grupos, círculos y partidos y reconocer y someter a prueba la responsabilidad de una vida en comunidad. Se opuso, tanto al individualismo, en el que nadie se preocupa por el otro, como al colectivismo, en el que se imponen las ideas a los otros: él deseaba la vida en la comunidad. Lo primordial es la relación; aunque la realidad, no siempre es tan romántica ni es serena la aceptación de los otros, con frecuencia, surge -decía Buber- la indiferencia o el odio que ciega. Su pensamiento siempre confió en que el diálogo siempre es posible con los otros, con otras personas y otras naciones; hasta llegó a ser un “vocero” de la posible amistad árabe-israelí, punto que no fue aceptado en el seno del pueblo judío. Pero lo intentó. Después de Buber, en la modernidad, el planteamiento filosófico logró el reconocimiento de la subjetividad, del “yo”, pero no ha conseguido dar razón suficiente de la alteridad, del “tu”. De ahí que, en la medida que se subraya el ”yo” se devalúa la importancia del “otro” y se dificulta y se imposibilita el diálogo razonable y compensado.

el diálogo implica voluntad para razonar y convencer y, a su vez, si existen razones mejores, asimismo se deja convencer

El acuerdo y la convergencia hacen posible que ninguna posición política ni ningún grupo político se impongan sobre los otros ya que el objetivo de un diálogo constructivo consiste en la búsqueda de consensos capaces de valorar, incluso, asumir, las distintas opciones. El diálogo es cooperativo, en cambio, la confrontación y el enfrentamiento, competitivos; en el diálogo el objetivo es la búsqueda de un espacio común de entendimiento, en la confrontación, es ganar imponiéndose al otro; el diálogo es reflexión sobre las propias posiciones, la confrontación es ciega negación a la posición de los otros; el diálogo abre las mentes, la confrontación las cierra; el diálogo busca acuerdos básicos, la confrontación se ofusca en las diferencias; el diálogo permanece siempre abierto a encontrar soluciones, la confrontación se cierra sin llegar resolver los problemas. En síntesis, el diálogo implica voluntad para razonar y convencer y, a su vez, si existen razones mejores, asimismo se deja convencer.

Si la finalidad del diálogo es establecer un pacto de conciliación de intereses, si es el método de convivencia social más adecuado, cuando el diálogo se rompe y la relación entre los partidos -gobierno y oposición- es frágil y no pacífica, la confrontación parlamentaria se convierte en un peligroso enemigo para la democracia. Tenemos la impresión - lo vemos en las interpelaciones semanales al gobierno- de que en el Parlamento el diálogo muchas veces es sustituido por el “monólogo”, las preguntas y repreguntas se llevan ya previamente escritas; diga lo que diga uno, el otro responde con lo que lleva escrito; hablan para sí mismos y para los suyos; el “monólogo” no precisa interlocutor, es más, se le excluye o elimina. Nada hay más alejado de una democracia parlamentaria civilizada que pretender poseer el monopolio de la “verdad” y convertir el diálogo en una confrontación difamatoria, descalificando al contrario. ¡Qué fácilmente se olvidan de que una democracia representa la construcción de una convivencia civil sobre la base de la libre expresión de las ideas entre distintos partidos y proyectos políticos!

Hay una imagen real, confirmada por algunos parlamentarios, que desconcierta a los ciudadanos: ver cómo se insultan en la tribuna del Parlamento y, a continuación, charlar tan tranquilos mientras se toman una copa en la cafetería. Esta imagen frecuente me trae a la memoria la célebre obra de Schopenhauer, “El mundo como voluntad y representación”, (dudo de que muchos de ellos la hayan leído). La imagen que dan los políticos es que las dos formas de considerar el mundo de Schopenhauer son complementarias, pero desconcertantes a la vez: mientras una representa la visión del mundo que ellos quieren dar de sí mismos a la ciudadanía, la de la voluntad les permite darse entre ellos explicaciones justificativas de sus contradicciones. De ser así, no es de extrañar de que, en esta débil democracia, dada la frivolidad imperante, la política y los políticos más que gestionar los problemas de la ciudadanía están representando, como actores, un sainete titulado: “El ocaso del diálogo y el auge de la confrontación”, nada hilarante ni positivo para los ciudadanos.