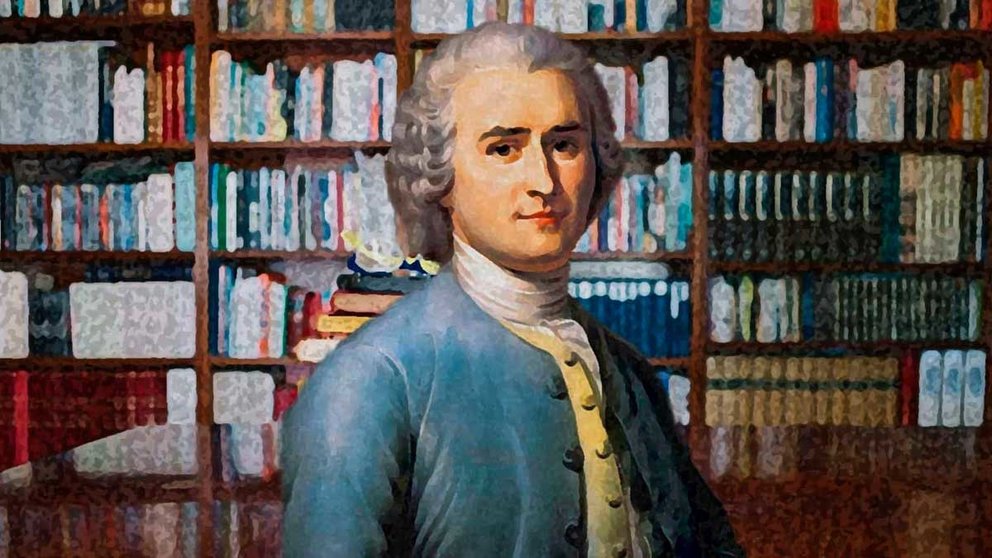

Maestro en el arte de cultivar las paradojas Rousseau nos lega dos vectores complementarios.

Por un lado redacta “El Contrato social”, la Biblia de los revolucionarios franceses y una referencia obligada para la ciencia política moderna. Pero en “Los sueños de un paseante solitario” nos propone mirar a la naturaleza.

Su obra traza una encrucijada desde donde partirán el pensamiento ilustrado de Kant y la senda del romanticismo. Al releer su obra nos trasladamos al punto inicial de una modernidad caracterizada por la dialéctica entre acentuar nuestro componente racional o el del sentimiento.

Alentado por Diderot, en su primer discurso Rousseau señala que, después de todo, los avances de las ciencias no garantizan por sí solos un progreso moral y que, bien mirado, incluso puede obstaculizarlo.

Nos propone imaginarnos en una etapa inicial, anterior al de nuestro ingreso en la comunidad. Al no compararnos con los demás no tenemos nada que codiciar o envidiar y nos limítanos a satisfacer nuestra necesidades más básicas. Nuestro libre albedrío puede moverse a sus anchas porque no perjudícanos a nadie con ello.

El origen de la desigualdad, analizado en su segundo discurso, viene marcado por las lindes que alguien fija para preservar como propio un terreno al cual no tengan acceso los demás. Entonces nuestra libertad tiene que ceñirse a unas normas para coexistir con la de los otros y para eso nos damos leyes a nosotros mismos.

Pero esta regulación requeriría no verse desbordada por el poderío de la opulencia y tampoco sirve para quienes nada tienen que perder. Sin una clase media generalizada de poco servirán las leyes que unos pueden burlar con su poderío desde arriba y otros ni siquiera llegan a conocer. Si no existiera la pobreza, señala Rousseau, los ricos no sabrían disfrutar de su privilegiada situación.

Quien firmaba orgullosamente como “ciudadano de Ginebra” reposa en el Panteón francés contra su deseo.

Rousseau quería que sus restos mortales descansaran en un islote bajo la sombra de unos árboles y así fue al principio, hasta que se decidió violentar su voluntad para rendirle honores colocándolo junto a Voltaire, quien seguramente tampoco hubiese aprobado tenerlo como vecino póstumo.

El músico travestido en politólogo no deja de recordarnos cuánto debe a sus paseos por la naturaleza, durante los cuales anota las ideas que se le ocurren y redacta luego muy trabajosamente para lograr una elocuencia que logra embelesar a sus lectores.

Andarín impenitente camina muchas leguas a diario entre árboles, fascinado por el canto de los pájaros y apasionado por la botánica. Tras diseccionar los entresijos del alma humana en sus ensayos político-morales, hará otro tanto con el mundo vegetal en sus últimos años.

Además de una novela que tuvo gran éxito, Rousseau escribe un tratado educativo y unas asombrosas “Confesiones”, donde intenta sondear las profundidades de su propio fuero interno recreando sus recuerdos. Entre las anécdotas van aflorando los traumas vitales que irían determinando su forma de ser. El fallecimiento de su madre como secuela del parto, las tempranas lecturas con su padre, atribuir un robo a su amada, un imaginario amor no correspondido, el desdén de Voltaire, la ruptura de su entrañable amistad con Diderot y un prolijo etcétera.

Esos incidentes van modulando algunos aspectos de sus obras que quizá no hubieran visto la luz sin su concurso. Los usos y costumbres de la gran urbe le avasallan. Se siente incómodo en un ambiente donde no sabe integrarse. Prefiere rehuir el trato social y se refugia en las casas de campo que le ceden graciosamente sus aristocráticos mecenas.

Al cumplir los cuarenta cambia su indumentaria para no seguir la moda y deja de llevar un reloj para no estar pendiente del tiempo marcado por las horas. Después de todo sólo le interesa que haya buena luz solar para pasear por los bosques.

Incluso desde la última residencia que tuvo en Paris, y que ahora está en un lugar muy céntrico, se podían programar largos paseos que le ocupaban buena parte del día. Hoy no le resultaría tan sencillo cultivar esa costumbre. Nuestro modo de vida ha logrado alterar los equilibrios naturales y sigue arrasando las masas de vegetación que aún pervivían.

Se crean parques naturales como si esos recintos atestados de visitantes consiguieran paliar nuestros desmanes.

En algunas ciudades colocan árboles y plantas artificiales como un patético recuerdo de su existencia. Encontrar un árbol veterano cuya sombra estival se agradezca es una tarea difícil y pasear por un bosque una fantasía prácticamente irrealizable, si uno habita una gran ciudad, aunque todavía contemos con felices excepciones.

Que sigan generándose grandes beneficios económicos para unos cuantos impone unas reglas de juego político que urge revisar, tanto por la emergencia climática como por las extremas desigualdades que surfean una insostenible precariedad. Recordar que los avances tecnológicos no siempre se compadecen con unas mejores condiciones de vida o que las flores de plástico no pueden verse polinizadas parece algo cada vez más necesario. Los escritos de Rousseau llevan tiempo advirtiéndonos al respecto.

La realidad virtual no puede suplir al entorno natural, por mucho que nuestro sistema sensitivo perciba como reales una sofistificada simulación alucinógena. ¿No cabría homologar el uso reiterado de tales artificios con los estupefacientes y la dependencia que generan?

Pasear ahorra los gastos de ir al gimnasio y tiene unos efectos benéficos bien contrastados por la ciencia. Hay placeres que no requieren presupuesto económico alguno, porque somos algo más que consumidores compulsivos, aun cuando la publicidad y las demandas del mercado pretendan convencernos de lo contrario. ¿No es así?