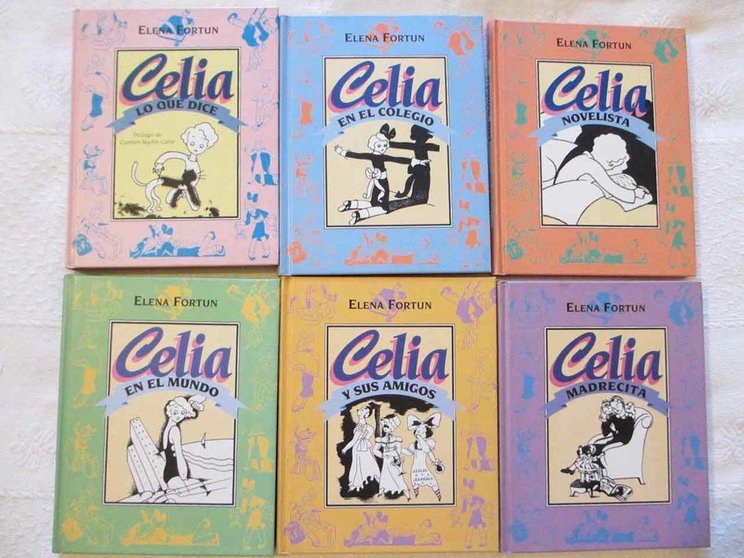

A mediados de los años ochenta mi yaya me regaló la colección completa de los libros de Celia, de Elena Fortún. La primera vez que los vi, con sus portadas maquetadas en azul y niña rubia de aire angelical, reconozco que sentí cierta pereza inicial y que pensé que era difícil que fueran a gustarme. Yo venía de leer las aventuras de los Siete Secretos, Los Cinco, Los Hollister (todos ellos en realidad muy convencionales, para qué negarlo, y sin embargo tan adictivos), El hobbit y El Señor de los Anillos. Sin embargo, en cuanto empecé ya no pude parar, al menos hasta Celia se casa; ahí dejé el libro a la mitad. Me aburrí. Creo que tuve problemas también con Celia, institutriz en América y Patita y Mila, estudiantes. En algún momento Celia me pareció convencional y no la niña divertida, curiosa y maravillada que era en los primeros libros.

No he vuelto a esa lectura en todos estos años, pero tengo buena memoria y he disfrutado muchas veces recordando capítulos, anécdotas y las ilustraciones en negro y azul verdoso. La colección completa de entonces -Celia en la revolución no estaba, claro- sigue en la estantería del cuarto que ahora es de mi hijo. Mi yaya los conocía, mi madre los había leído, yo los leí y tal vez él sienta curiosidad en algún momento y se decida a leerlos. En mi familia no hay más herencia que la educación recibida y los libros; ni menos.

Hace semanas que vengo pensando cómo decir lo que he venido a contar y algunas cosas que han ido sucediendo me han decidido. Todo empezó al salir de ver a Lola Herrera en Cinco horas con Mario. Mientras escuchaba sus confesiones a medias, sus excusas a medias, su necesidad de contar refrenada hasta el final, su vergüenza y su asfixia, sus renuncias, los clavos ardiendo a que agarrarse, la existencia vicaria…, pensaba que no recordaba de mi primera lectura la ternura que imprime Herrera a su personaje; como si la viviera por dentro mientras la escucha y la ama desde fuera también. Y pensé en mis abuelas, sobre todo en mi yaya (a punto de cumplir 100 años castellanos de pura cepa). Qué difícil de vivir una vida en la que se es extensión (hija, hermana, esposa, madre), con el interés y la atención siempre en un lugar más allá de una misma. Qué difícil no ver reconocido el derecho a un discurso propio y ver afeado entonces el recurso de la queja; ver coartada la posibilidad de tomar decisiones de frente y ser recriminada en la manipulación; estar al servicio de la vida de otros y encima tener que reprimir la rabia, tan mal vista. Qué difícil para esas mujeres estar y marcharse.

Mi yaya me crio también, con cierta clarividencia para algunas cosas; una mezcla de cuentos, croquetas y consejos libertarios. Me regaló a Celia y su rebeldía, y siempre me aconsejó que no me casara. Ahora, casi centenaria, la salud mermada la ha dejado al borde de sí misma y la ha despojado de seguridades; el miedo nos vuelve agresivos, nos protegemos de todo porque no comprendemos nada. Como una niña, pero sin el consuelo de la madre, que perdió muy pronto.

Se puede comprender y amar a esta generación sin la nostalgia que idealiza vidas que pudieron ser felices pero en circunstancias de espino. Se puede ser crítica con el sistema sin demonizarlas, sin que nuestro desencanto las hiera de nuevo. No es una postura equidistante ni mucho menos; ninguna seguridad material (me da la risa con esto también, porque qué seguridades había en la crisis de finales de los setenta con el inicio de la reestructuración industrial; en la de los ochenta y los despidos masivos; en la del 93, después del espejismo del escaparate mundial olímpico y la Expo) que algunos sectores de la sociedad pudieran experimentar justifica el ataque de caspa de quienes se olvidan de la falta de seguridad jurídica (y física y psicológica) de las mujeres y de todas las personas que dan vida a las siglas LGTBI, de las fuentes de los parques a las que no se podía una acercar por las jeringuillas, de los barrios del desarrollismo tan iguales en su desamparo a pesar de Tolstói, de las aulas hacinadas donde aún la meritocracia no parecía una engañifa, de los pediatras que te recibían con el cigarro en la mano.

No envidio a una generación que necesitaba acumular pastillas de jabón Lagarto y garbanzos de forma compulsiva, porque detrás había mucha hambre y mucho miedo; que dejaba la ropa bonita y los manteles bordados a mano sin estrenar, porque esperaban ocasiones que nunca eran suficientemente importantes, suficientemente felices; que tapaban la mesa camilla de aglomerado bajo una falda, un tapete, un cristal y un plástico, porque todo debía necesariamente durar, aunque no se disfrutara completamente. No todo es líquido ahora; no todo lo que era sólido debe permanecer.

Mañana me hago un test de antígenos y me voy a verla si todo va bien. No me ha dado tiempo a preguntarle, estando ella en pleno uso de su memoria y su capacidad crítica, qué opina de nuestro miedo, después de haber vivido en esa edad dorada en que el tifus o la tuberculosis se te llevaban sin miramientos -sería dorado latón-; pero se vacunó tan contenta, mira tú.