José Luis Ibáñez Salas | Tenía que leer La forja de un rebelde. Desde hace cuarenta años tenía que leer la reconocidísima obra de Arturo Barea. Por fin, en este Segundo Año de la Gran Pandemia he acabado de leer esa trilogía que comencé el Primer Año de la Gran Pandemia. Y no me arrepiento (del todo). Quizás haber visto, y disfrutado, en su momento las diez horas de la serie televisiva (dirigida en 1990 para Televisión Española por Mario Camus) hizo que leer La forja de un rebelde se demorara más de lo necesario. Pues bien, misión cumplida.

No me arrepiento de haber leído la famosa trilogía, pero ¿me ha gustado?, ¿he disfrutado leyéndola?, ¿he aprendido algo leyéndola? No, no y sí. Me explico…

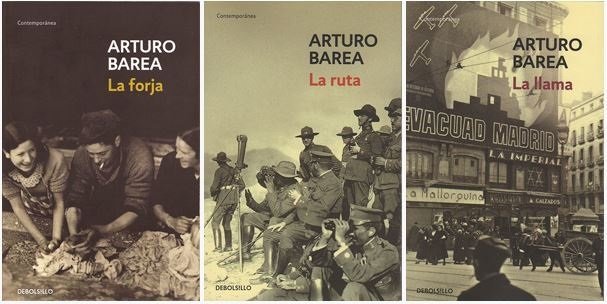

Publicada originariamente en inglés, traducida por su esposa, la periodista austriaca llamada en realidad Ilse Pollack, Ilsa; la primera de las tres novelas, La forja, apareció en 1941, dos años después lo hizo La ruta y ya en 1946 la tercera, La llama. Las tres (la trilogía La forja de un rebelde) se publicarían por vez primera en castellano en la argentina Buenos Aires, en 1951. Pero la trilogía no vio la luz en España hasta el año de la Constitución, 1978, en plena Transición, acabada la dictadura del general Franco. Barea escribió una autobiografía con la cual pretendía retratar, más que lo individual, lo colectivo de los españoles de aquellos años ya tan lejanos (no para algunos). Y ahí es donde mi percepción de la obra comienza a chocar con lo que yo había creído saber sobre ella antes de leerla. Su intención, la de Barea, que nació en 1897, en plena Restauración, y falleció exiliado 60 años después, durante la dictadura franquista, no se traduce en un escrito coral o civil sino en uno absolutamente personal, más suyo que nuestro.

Publicada originariamente en inglés, traducida por su esposa, la periodista austriaca llamada en realidad Ilse Pollack, Ilsa; la primera de las tres novelas, La forja, apareció en 1941, dos años después lo hizo La ruta y ya en 1946 la tercera, La llama. Las tres (la trilogía La forja de un rebelde) se publicarían por vez primera en castellano en la argentina Buenos Aires, en 1951. Pero la trilogía no vio la luz en España hasta el año de la Constitución, 1978, en plena Transición, acabada la dictadura del general Franco. Barea escribió una autobiografía con la cual pretendía retratar, más que lo individual, lo colectivo de los españoles de aquellos años ya tan lejanos (no para algunos). Y ahí es donde mi percepción de la obra comienza a chocar con lo que yo había creído saber sobre ella antes de leerla. Su intención, la de Barea, que nació en 1897, en plena Restauración, y falleció exiliado 60 años después, durante la dictadura franquista, no se traduce en un escrito coral o civil sino en uno absolutamente personal, más suyo que nuestro.

Uno. La forja

En La forja estamos en el Madrid de comienzos del siglo pasado. Mejor dicho, en el Madrid de Barea de principios del siglo XX. “Madrid huele a sol por las mañanas”. El que el conoció, porque lo vivió. Y lo pateó.

“Si resuena el Avapiés en mí, como fondo sobre todas las resonancias de mi vida, es por dos razones:

Allí aprendí todo lo que sé, lo bueno y lo malo. A rezar a Dios y a maldecirle. A odiar y a querer. A ver la vida cruda y desnuda, tal como es. Y a sentir el ansia infinita de subir y ayudar a subir a todos el escalón de más arriba. Ésta es una razón.

La otra razón es que allí vivió mi madre. Pero esta razón es mía”.

Arturo crece, y sus entendederas trabajan bien pronto en comprender aquel trance de una España que bosteza y otra que muere (¿o era al revés, Don Antonio?). Él sabe desde chaval “lo que son los ricos y los pobres”, sabe que él es un pobre y que no quiere nada de los ricos. Cuando crezca sí lo querrá, pero no lo sabremos por él. Lo sabremos por lo que cuenta.

“Tiempo requieren las cosas”.

Es un niño al que tratan como si fuera un hombre. Y viceversa. De manera que le leemos eso de “si no soy ninguna de las dos cosas, entonces que se vayan todos al diablo, pero sin jugar conmigo como si fuera el gato”.

En la primera de las tres novelas autobiográficas suyas, Arturo Barea crece, ya digo, y en sus últimas páginas ya sabe “lo que son los socialistas”, sabe que él “sería socialista de buena gana”. Sabe también que él no es un obrero, que los obreros a él le llaman señorito.

Dos. La ruta

En La ruta, el joven Barea nos lleva con él a Marruecos, al protectorado español de Marruecos (“el piojo era el amo y el señor del campamento, nada en Marruecos estaba libre de piojos”). Y aparece en toda su maléfica excelencia el horror. El horror.

“El general que conquistó la kábila estaba en su tienda delante de una mesa: un cabo de vela encendido, una bandeja y dos botellas de vino, rodeadas de varios vasos. Iban entrando los oficiales de cada una de las armas que realizaron la conquista, con su lista de muertos y heridos. Cada oficial traía dos o tres muertos, diez o doce heridos. El ayudante del general apuntaba. El general invitaba a un vasito de vino. Los oficiales se iban soñando con las cruces que aquellos muertos les hincarían sobre la guerrera al lado del corazón. En la noche, luego, se oían los ronquidos del general, ronquidos de viejo borracho que duerme con la boca abierta, los dientes en el fondo de un vaso”.

Creo que lo mejor de la trilogía de Barea está en su denuncia de la intervención española en Marruecos en las primeras décadas del siglo XX. Más que en las páginas atroces sobre la Guerra Civil de la tercera de las novelas con las que, no sin cierto desvarío narrativo, el autor de La forja de un rebelde pretende estremecernos.

Prosigo con La ruta (“es terroríficamente fácil para un hombre el caer en estado de bestialidad”) y ese zarpazo al militarismo español. Sí, el militarismo, el mismo que le deja a uno en el lado de quienes cumplen con el deber al superar las dificultades o por el contrario en el sitio del fracaso si uno es incapaz de superarlas.

“Durante los primeros veinticinco años de este siglo Marruecos no fue más que un campo de batalla, un burdel y una taberna inmensos”.

Nos cuenta Barea que casi todos los oficiales que iban a Marruecos iban a hacerse ricos, pero que luego se gastaban allí los cuartos y no llegaban a ser ricos. Sin embargo, los sargentos y los suboficiales, que “hartos de pasar hambre” no iban a medrar sino que iban “a la fuerza”, al ver sus pagas y un uniforme “que les permite manos sucias”, ellos sí que se hacían ricos.

Es asombroso ver cómo los soldados españoles acudían forzados a luchar contra los magrebíes (“los moros”) para civilizarlos. “¿Civilizar a ellos, nosotros? ¿Nosotros, los de Castilla, Andalucía, de las montañas de Gerona, que no sabemos leer ni escribir?”. Barea sí sabe leer y escribir, pero nos lanza a la cara esta reflexión que bien podría hacérsela cualquiera de aquellos soldados mandados a aquella guerra idiota. “¿Quién nos civiliza a nosotros?”

“Marruecos es la mayor desgracia de España, un negocio desvergonzado y una estupidez inconmensurable al mismo tiempo. Yo he estado allí dos años, y que me digan a mí qué es lo que civilizamos nosotros. Los soldados, mejor dicho, la clase de soldados que se manda a Marruecos, son la gente más miserable e inculta de España, tan incivilizados como los moros. O más. ¿A qué los mandan a Marruecos? A matar y a que los maten. Marruecos es bueno sólo para los oficiales y para los contratistas”.

La guerra en su execrable esplendor. Ese horror protagoniza de alguna manera la segunda de las novelas de La forja de un rebelde (como protagonizará la tercera con la incivil guerra civil española):

“En la guerra los hombres se salvan por el hecho de que son incapaces de pensar. En la lucha, el hombre retrocede a sus orígenes y se convierte en animal de rebaño sin más instinto que el de la autopreservación. Músculos que nadie usó por siglos resucitan. Las orejas se enderezan al silbido de un proyectil próximo; el vello se eriza en el momento exacto; se salta de lado como un mono o se tira uno de bruces en la única arruga de la tierra, justo a tiempo para evitar la bala que no se ha visto ni se ha oído. Pero ¿pensar? No. No se piensa”.

Los hombres no piensan. Quizás tampoco en la paz. Desde luego no los que tenían la responsabilidad moral de velar por sus soldados. Arturo Barea, el sargento Barea, nos cuenta que aquellas tropas iban al frente, a la lucha, sin brújulas, sin mapas, sin lámparas, “sin medio alguno de orientación”. Barea, y quien le lee, comprende “aquellas trágicas retiradas de Marruecos”.

Un poco de historia:

“Los libros de historia lo llaman el Desastre de Melilla o la Derrota española de 1921; dan lo que se llama los hechos históricos. No sé nada de ellos, con excepción de lo que leí después en estos libros. Lo que yo conozco es parte de la historia nunca escrita, que creó una tradición en las masas del pueblo, infinitamente más poderosa que la tradición oficial”.

Y por cosas así (“y vimos el horror”), la lectura de La forja de un rebelde se hace imprescindible para cualquier historiador que quiera apuntalar sus conocimientos sobre el pasado español de la primera mitad del siglo XX. Lo que no quita para que su autor reconozca… “Yo no puedo contar la historia de Melilla de julio de 1921”.

La ruta no es solo Marruecos, es también la vida de Arturo Barea tras licenciarse, y ahí mi interés en la lectura decae porque el escritor Barea se crece en la adversidad pero pierde enteros cuando baja a la cotidianeidad, aunque sea la cotidianeidad de un país convulso, de una España convulsa que él interpreta en estas memorias noveladas suyas en ocasiones con tino.

Llega la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, aquella que comenzara en 1923, y la suspensión de los derechos constitucionales, ante la mirada atónita del “hombre de la calle”, sobrepasado. Una situación que prohibió los partidos pero permitió que el sindicato socialista Unión General de Trabajadores (UGT), al que pertenecía Barea, siguiera desempeñando su labor.

“Mi carnet de miembro de la UGT se había convertido en un arma de dos filos. A los que estaban por encima de mí, les parecía una desgracia que yo, un jefe de una gran firma, me mezclara con la gentuza de la Casa del Pueblo. A los obreros, incluso a los de cuello duro, les parecía un intruso”.

Y tres. La llama

La llama¸ la tercera de las novelas autobiográficas que forman La forja de un rebelde, comienza en 1935. Arturo Barea es alguien con posibles, como se decía entonces (“tenía medios económicos suficientes”), su madre ha muerto pocos años antes, sigue casado, con hijos, y sigue teniendo una amante (“no podía escapar de ninguna”). 1935. Malos tiempos para la lírica, bien lo sabemos. Alguien le cuenta que “ya parece que todos nos hemos vuelto locos. Esto acabará mal, muy mal. Y muy pronto, don Arturo. La gente está muerta de hambre y ésta es mala consejera…”

Y entonces aparece algo extraordinario en la lectura de La llama. Dos preguntas de Barea. Una sobre la gente de derechas y otra sobre la de izquierdas en aquellos años de abismo:

“¿Era, precisamente, esta falta de convicciones lo que les permitía unirse [a las personas de derecha]? ¿Sería precisamente la existencia de ideales lo que nos impedía unirnos a los hombres de izquierda?”

Porque ahí está a finales de 1935 la España en la que vive Arturo Barea, bajo una sociedad (¿civil?) escindida. Un país “en plena efervescencia, profundamente dividido en dos campos opuestos”. Y llega 1936, y las elecciones ganadas por el Frente Popular:

“Todo era indicaciones de que cada cosa iba a derrumbarse o a estallar irremediablemente. El país iba de cabeza a una catástrofe. Aunque las derechas habían perdido puestos en el Parlamento, habían ganado en el sentido de que todos sus partidarios estaban ahora dispuestos a batallar contra la República en todos los terrenos posibles. Y estaban en buena posición para hacerlo: las derechas podían contar con la mayor parte del ejército, el clero, el capital interno y extranjero, y el soporte desvergonzado de Alemania. Era una cuestión de tiempo”.

Y el tiempo llegó. “Todo el mundo esperaba un levantamiento de las derechas y los obreros se preparaban para una contrarreacción violenta”. Julio de 1936: “la lucha estaba entablada, era mi propia lucha, y sin embargo me sentía repelido y frío hasta el tuétano”. En España, la llama había sido encendida y ahora lo quemaba todo. El propio Barea es de los que entran en el edificio conquistado cuando la escabechina del Cuartel de la Montaña. Ya no dejará de ser un actor relativamente importante de lo que es la Guerra Civil española. Un actor cuya visión del conflicto inundará las páginas de lo que queda de La llama. Su visión y su vivencia descarnada de aquella catástrofe. También, a menudo, su vivencia de la represión de los sospechosos de haber atentado contra la República y sus aturulladas buenas intenciones.

“Aquello era guerra, guerra civil, y una revolución. No podía ya terminar hasta que el país se hubiera convertido en un Estado fascista o en un Estado socialista. No tenía que elegir entre ellos. La elección estaba para mí hecha durante toda mi vida. O vencía una revolución socialista, o yo estaría entre los vencidos.

Era obvio que los vencidos, fueran los que fueran, serían fusilados o encerrados en una celda de cárcel. La vida burguesa a la cual había intentado resignarme y contra la cual había estado luchando entre mí, se había terminado el 18 de julio de 1936. Me encontrara entre los vencedores o los vencidos, había emprendido una nueva vida”.

El desorden brutal revolucionario, inevitable ya, el hambre, la impotencia gubernamental, la atroz actuación constante de la quinta columna favorable a la rebelión. Madrid vuelve a protagonizar con fuerza las memorias noveladas de Arturo Barea. Atropelladamente asistimos desde la prosa irregular del autor de La llama a un desolador fresco de los años de la guerra. Y ahí vuelve a destacar con fuerza la utilidad de estar leyendo a Barea. En su descripción de un mundo convulso en el que él intentará estar del lado de la justicia, buscar lo mejor para los más necesitados, para los menos poderosos.

“Las ejecuciones habían atraído mucho más público del que yo hubiera imaginado”.

Barea, que entra pronto a desempeñar una importante labor en la oficina de censura de la prensa extranjera (cuyos corresponsales estarán también a su cuidado), nos pone frente a humanos antes alegres y trabajadores convertidos ahora en asesinos de personas que no han hecho nada “o que son simplemente unos beatos o unos idiotas”. Aquella gente ahora asesina era gente ruda, de pocas luces, pero gente que era honrada y decente. Antes de comenzar el caos.

“Lo peor de todo, sabe usted, es que acaba uno tomándole gusto”.

Y, por supuesto, todo el horror del bombardeo sobre la población civil de Madrid, sobre la ciudad de Madrid.

“Cuando se corre peligro de muerte se tiene miedo: antes, en el momento o después. También, en el momento crítico de peligro, se sufre el fenómeno que yo llamaré de visibilidad. La percepción de todos los sentidos y de todos los instintos se aguza hasta un límite que permite ver -es decir, profundizar- en lo más hondo de la propia vida. Pero cuando el peligro de muerte adquiere caracteres permanentes por un largo período de tiempo y no es personalmente aislado, sino colectivo, o se cae en la bravura insensata o en el embrutecimiento pasivo; o la visibilidad subsiste y se aguza más y más aún, como si fuera a romper las fronteras entre la vida y la muerte”.

Un Madrid doblemente aterrado: “estábamos en guerra y en una plaza sitiada. Pero la guerra era una guerra civil, y la plaza sitiada, una plaza que tenía enemigos dentro”. Especialmente en noviembre de 1936, pero ya prácticamente así hasta el final de la contienda, en Madrid “se caminaba con la muerte al lado”. Barea conoce en aquellos días a Ilsa. En aquellos días en los que, “a pesar de todo, el entusiasmo que nos había arrastrado, por encima de nuestros miedos y de nuestras dudas, no falló nunca. Éramos Madrid”.

¿Contra qué, contra quiénes estaba dispuesto a luchar Arturo Barea en aquella terrible guerra?

“Los herederos de la casta que había regido España durante siglos, los que yo había conocido manejando la guerra en Marruecos, con su corrupción estupenda, con sus glorias retiradas, cebándose en latas de sardinas podridas, en sacos de judías llenos de gusanos: esto era lo que había que combatir. No era una cuestión de teorías políticas, sino de vida o muerte. Había que luchar contra los enterradores; los Franco, los Sanjurjo, los Mola, los Millán Astray, que ahora coronaban su hoja de servicios cañoneando su propio país para hacerse amos de esclavos y a la vez convertirse para ello en esclavos de otros amos. Oh, ¿cómo un general puede tener tan poca vergüenza de sí mismo?”

Contra los enterradores.

Barea se traslada, brevemente, como tantos miembros de los organismos de la República, a Valencia. “Madrid estaba en guerra, pero Valencia estaba en el mundo”. Nuevamente en Madrid, comprueba que todo ese guirigay de explosiones de mortero, de tableteo de ametralladoras, “se habían hecho gratos a nuestros oídos”. Pero los bombardeos terminarán por casi enloquecer, literalmente, a un Barea que en una ocasión ve una piltrafa de cerebro humano pegada en un escaparate. Demasiado horror.

En medio de aquella situación, “el miedo a tener miedo”, que también ahogaba al siempre rebelde Barea (también narrador radiofónico de aquel Madrid heroico pero desde la vertiente de sus sufrientes acorralados: “compartía todos sus miedos, y su valor me servía de alivio; tenía que vocearlo”). También no saber si llegó a estar “en el umbral de la muerte o de la locura”, sentir que “el dolor sordo que se había apoderado de mí no me abandonaba”.

Y, finalmente, tras su divorcio, despedirse de su amante, casarse con Ilsa, la huida. El exilio. La escritura de La forja de un rebelde. Este testimonio.

Blog de José Luis Ibáñez Salas