@JohariGautier | Tras las innumerables atrocidades que han marcado el siglo XX, se puede decir que todo conflicto armado es anacrónico. Cada guerra abierta, cada trinchera, es la vitrina del fracaso de la Humanidad y una herida abierta para el orgullo de quienes defienden la teoría de la evolución humana. Por muchos intereses que existan, se pierde todo con una guerra (hasta la dignidad) y el dicho de George Marschall (irónicamente, un militar), lo retrata fehacientemente: “El único medio de vencer en una guerra es evitarla”.

Dentro de esa escala de anacronismos mayúsculos, el conflicto del gobierno colombiano con la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es quizás uno de los más importantes. Heredado de la guerra fría, cuando las hostilidades entre Cuba y Estados Unidos marcaban los desencuentros regionales, y enmarcado en la inestabilidad de un país zarandeado por el Bogotazo de 1948, el conflicto entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc tiene un indecible sabor garciamarquiano ya que en él se encuentran los grandes ingredientes de la obra “Cien años de soledad” y de su famoso pueblo de Macondo.

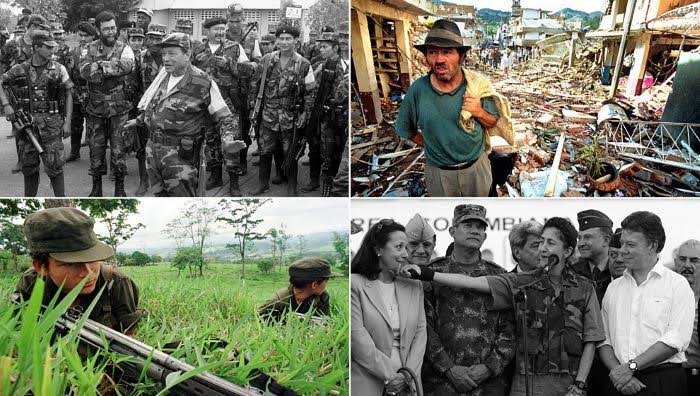

En total, los 52 años de conflicto no han resuelto nada sino resaltar lo absurdo de una guerra sin nombre que ha dividido familias, hundido pueblos y comunidades, soterrado la esperanza de ver un progreso sostenible, y afectado a millones de personas. Ellas, las víctimas, se han ido acumulando generación tras generación, en el peor de los silencios y las indiferencias, en una amalgama que dificulta cualquier negociación o reconciliación.

Muchas preguntas brotaron en medio del proceso de paz que culminó el pasado 23 de junio del 2016 en La Habana con un acuerdo histórico entre el estado colombiano y la guerrilla de las Farc (y más adelante, el 24 de agosto, con un cese al fuego definitivo). Una gran parte de estas preguntas aluden a la dilatación inconcebible del tiempo en el que ambas partes se han visto atrapadas (y enfrentadas): ¿Cuál es el conflicto que se clausura o negocia? ¿El de principios de la década de los 60 con el inicio de las operaciones de las Farc, el que vino a finales de los 80 después de los acuerdos firmados con el presidente Betancourt, o el que vino después del episodio del Caguán? ¿Cómo debe juzgarse a los integrantes de las Farc y repararse a las víctimas de más de medio siglo de terror?

Con una cifra de 8 millones de víctimas reconocidas (en el que se contabilizan muertos, desaparecidos, desplazados, etc…), se considera que todos los colombianos han sufrido directa o indirectamente el horror de la guerra, y sin embargo, en muchas ciudades se desconoce –por desinformación, incomunicación y también falta de solidaridad– la magnitud del sufrimiento: ésta es una de las particularidades que ha permitido que el conflicto se extienda durante tanto tiempo.

Para entender los pormenores de un conflicto que ha pasado desapercibido incluso en los peores momentos de la violencia, es necesario acudir a periodistas y escritores que se han dedicado a desentrañar las realidades cotidianas de su país. Alberto Salcedo Ramos es uno de ellos. Muchas de sus crónicas han plasmado episodios de sufrimiento inconfesables e insospechados, que dejan claramente al aire el anacronismo y lo absurdo de este conflicto.

En la crónica “Enemigos de sangre”, Alberto Salcedo reconstruye la historia de un hogar dividido y condenado a la miseria y la resignación por la violencia armada. En ella brilla el desconsuelo de una madre que ha perdido a dos de sus hijos, ambos reclutados por bandas ilegales enfrentadas. También resalta la desolación de Edinson Márquez, el hijo menor e integrante de las Farc, quien “se encontró con la mala noticia de que José Atilano Márquez, su hermano mayor, se había incorporado a las Autodefensas Unidas de Colombia” (grupo paramilitar de extrema derecha). Esto le llevó a comparecer ante su jefe directo quien le preguntó las razones por las que su hermano había terminado en ese grupo enemigo, pero sobre todo, por qué él, como guerrillero, había obviado el dato. A partir de ese momento, se hilvana un relato en el que se intensifican las suspicacias, la angustia, y la zozobra al no ser considerado un guerrillero íntegro, hasta que, finalmente, Edinson prefiere desertar. Como bien lo explica Salcedo: cualquier actitud dudosa podía precipitar la caída letal de la cuchilla contra el cuello.

En los momentos más álgidos del conflicto colombiano, el horror cotidiano se escenificaba en una lucha indirecta, mortal e intermitente por el territorio, que imposibilitaba cualquier atisbo de vida social. “Un día era asesinado un político en el parque central y al día siguiente eran masacrados varios mecánicos en un taller de los extramuros. Los verdugos de cada bando bregaban por imponer a la brava sus códigos de guerra”. Pero esto sólo es una pequeña arista de un conflicto que incluye muchas otras realidades.

En la crónica “Águilas de medianoche”, descubrimos las condiciones extremas en las que el ejército nacional tuvo (y tiene) que realizar gran parte de sus operativos contra las Farc. El frío era, en realidad, uno de los enemigos más encarnizados. Pero también lo eran los terrenos más escabrosos –reservas naturales de difícil acceso convertidas en campos de guerra–, el hambre y la miseria que se hallaba en los ojos de quienes vivían en aquellas zonas, o ese irreprimible miedo a pisar alguna de las bombas ocultas que los guerrilleros de las Farc iban diseminando por el suelo.

“Nos presentan la balacera y nos ocultan el escenario que está detrás. El país de los senderos solitarios, de los caseríos de nadie como el que habíamos atravesado minutos atrás, de los pueblos perdidos donde imperaba la ley del más fuerte”, explica el periodista barranquillero.

Finalmente, en su crónica “El pueblo que sobrevivió a una masacre amenizada con gaitas”, el autor recuerda una de las mayores atrocidades acaecidas en un poblado llamado “El Salado”, en la costa Caribe de Colombia. En este lugar aparecieron los paramilitares un 18 de febrero del año 2000 decididos a ajusticiar gran parte de una población que consideraba sometida a las Farc. Volaron cabezas, violaron mujeres, en medio de cumbiambas, cantos y tambores. Fallecieron 66 personas en circunstancias atrozmente musicales, y de hecho: “durante mucho tiempo los habitantes de El Salado esquivaron la música como quien se aparta de un garrotazo”.

La historia no se termina aquí. Tras el abandono del pueblo en el año 2000, 150 personas regresaron en 2002 con el fin de repoblar El Salado. Presos de malos recuerdos pero atentos al llamado de su tierra, recuperaron el pueblo y lo liberaron de la maleza. Fue una empresa ardua que requirió el esfuerzo de todos, digna del mayor de los reconocimientos, y sin embargo, la pesadilla volvió a reanudarse poco tiempo después: las Farc volvieron a estos lugares y acusaron los pobladores de ser colaboradores clandestinos de los paramilitares. Gran ironía. Así es como se prolongaron las hostilidades: secuestrando el destino de pueblerinos inocentes y trabajadores.

Sobre esas bases de indefensión, de olvido generalizado y vacío de poder, se propició un conflicto sin fin, que muchos consideraban incluso parte de la idiosincrasia colombiana, pero que hoy parece avanzar en el camino de la resolución. El Salado fue –y seguirá siendo durante mucho tiempo- la imagen simbólica de esos municipios abandonados por el estado central, desconectados del progreso y de los servicios mínimos.

Alberto Salcedo concluye en esta crónica que “Los paramilitares y guerrilleros, pese a que son un par de manadas de asesinos, no son los únicos que han atropellado a esta pobre gente”, y quizás podamos intuir en este preciso momento, ahora que la mayor guerrilla de Latinoamérica está a punto de entregar las armas, que otro anacronismo se está derrumbando: la ausencia del estado.

Referencia bibliográfica:

La Eterna parranda. Crónicas 1997-2011, de Alberto Salcedo Ramos (Ed. Aguilar, 2011)